«Imagínate que te contratan para cargar camiones y todos tus compañeros de trabajo son campeones de halterofilia… A final de mes les pagan a todos menos a ti, los jefes te dicen que no has cumplido los objetivos de productividad, pero que “ánimo, muchacho”… Te dan unos guantes y dicen que ya te han “adaptado” el trabajo, que si no rindes será porque no quieres.»

Imagínate que te contratan para cargar camiones y todos tus compañeros de trabajo son campeones de halterofilia. Día a día te esfuerzas, ilusionado por hacerlo bien, trabajando hasta el agotamiento, hasta lesionarte; pero pese a tu tesón –lógicamente- no puedes lograr el mismo rendimiento que tus compañeros. A final de mes les pagan a todos menos a ti, los jefes te dicen que no has cumplido los objetivos de productividad, pero que “ánimo, muchacho”. Pides que te asignen otra tarea en la misma empresa, estás seguro de que puedes hacer un gran trabajo, pero no de esa forma. Ellos saben que tienes menos capacidad física que el resto, pero te mantienen en el puesto y te siguen exigiendo los mismos objetivos. Te dan unos guantes y dicen que ya te han “adaptado” el trabajo, que si no rindes será porque no quieres. No te echan, y cuando tratas de marcharte de la empresa te lo impiden. Así mes tras mes. ¿Cuánto tiempo crees que pasaría hasta que decidieras no esforzarte más?

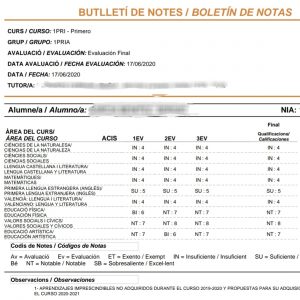

Estas son las notas de un niño de 1º de Primaria, mi hijo, que tiene una discapacidad reconocida del 33%, un grado 2 de dependencia y un dictamen educativo que le reconoce sus necesidades educativas especiales y le escolariza en un centro ordinario con apoyos que debe proveer el propio colegio. En el caso de mi hijo, la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana ha determinado que mi hijo debe tener una intensidad de apoyos “alta”, es decir, 4 o 5 sesiones de Pedagogía Terapéutica o Audición y Lenguaje por semana. Es decir, que en un colegio público de la Comunidad Valenciana, de las 25 horas lectivas semanales un niño con un grado alto de apoyos recibe atención especializada sólo unas tres horas y media a la semana. Al parecer, la Conselleria considera que un niño con discapacidad tiene suficiente con recibir apoyos un 18% del tiempo lectivo (en el mejor de los casos). El 82% restante, en un aula ordinaria, un niño como mi hijo está (en el mejor de los casos) abstraído en sus pensamientos y pintando mientras ve cómo los demás avanzan lo que él –con el método docente de una clase ordinaria- no puede.

Antes del confinamiento, mi hijo no quería ni ver un papel. Decía que trabajar le ponía triste, que nunca iba a aprender a leer como sus amigos y por eso nunca se iba a hacer mayor. “Yo no sirvo para aprender”, me decía. Cuando nos confinaron, empezamos a trabajar en casa con el apoyo de Diana Gallo y Carmen Martínez, dos excepcionales neuropsicólogas de la Clínica de la Universidad Miguel Hernández de Elche que habían hecho estimulación temprana a nuestro hijo. Mientras la crisis del COVID hervía fuera, nosotros imprimíamos pictogramas y establecíamos rutinas. Poco a poco fuimos cogiendo el lápiz, haciendo trazos, uniendo puntos, juntando letras. Descargué materiales, los adapté a los intereses de mi hijo para que le llamaran más la atención; reforzaba aquellos con los que más rendía y trataba de buscar alternativas a los que le frustraban. Leí sobre integración sensorial. Dibujamos arcoíris y los colgamos de la ventana. La autoestima del niño crecía por momentos viendo lo que estaba siendo capaz de hacer y cada día iba venciendo un poquito más su resistencia. Había días frustrantes, para él y para nosotros. Le cuesta muchísimo centrar su atención y consolidar aprendizajes, así que necesita alguien sentado con él en todo el proceso y hay que repetirle cada paso hasta la extenuación (suya y nuestra). Pero cada pequeño aprendizaje nos sabe a todos a gloria, y lo celebramos con saltos, bailes, risas y alguna que otra vez con Lacasitos. Tres meses después, nuestro hijo escribe en mayúsculas y lee (aunque despacito). El confinamiento ha supuesto para él desde el punto de vista de su desarrollo un salto evolutivo, y lo más importante, un subidón en una autoestima que estaba machacada por la convicción de su propia incapacidad.

Pero hace unas semanas, al finalizar el curso, nos dimos cuenta de que esta historia no tenía un final feliz cuando recibimos estas notas. Ahora resulta que a mi hijo, al que hay que “adaptar los contenidos docentes”, se le evalúa en función a los mismos criterios que a los niños sin discapacidad. ¿Qué pasará cuando él lea esas notas?, ¿Cuánto tarda un niño con necesidades educativas especiales en tirar la toalla en este sistema hostil?, ¿Cuánto crees que tardarías tú…?.

La mal llamada “educación inclusiva” no existe, es una trampa; al menos tal y como está planteada en este país. Los niños con discapacidad no son para el sistema más que un reclamo publicitario para alimentar su buenismo. No hay centro que se resista a decir que es inclusivo, término que podría traducirse como: “Mira qué majos somos, que admitimos aquí a raritos y a tontitos para que los niños aprendan a respetar”. Porque resulta que en este sistema educativo a mi hijo no se le van a dar las mismas oportunidades que al resto de los niños para demostrar sus capacidades. Le van a estar recordando cada trimestre que su esfuerzo, que él, es insuficiente. Salvo para que otros niños “vean la diversidad” y para que los colegios puedan presumir de “inclusivos”. Eso es mi hijo para el sistema, un instrumento. Pero resulta que mi hijo es un ciudadano de pleno derecho, incluido en un sistema educativo público que debe garantizar que se haga efectivo su derecho a la educación. Y con esto me refiero a una educación diseñada específicamente para cada caso por un profesorado altamente especializado en trastornos del neurodesarrollo, con una adaptación de contenidos y metodologías y con una reducción real del ratio. Porque tener a un niño con necesidades educativas especiales sentado en un aula sin recibir atención especializada más del 80% del tiempo y con 24 niños más es vergonzoso y conculca sus derechos. No deja de asombrarme que las administraciones -desde equipos directivos de los centros hasta ministerios- saquen pecho ante lo que debería sonrojarles. Y yo me pregunto… si esto sucede con mi hijo, afecto de un grado leve de discapacidad y que recibe el máximo de apoyos que permite Conselleria en un centro ordinario, ¿qué va a pasar cuando –gracias a la “ley Celáa” aprobada con alevosía durante el estado de alarma – empiecen a llegar niños más afectados a los colegios ordinarios?, ¿cómo van a atenderles bien, si no lo hacen con casos como mi hijo?

«La mal llamada “educación inclusiva” no existe, es una trampa; al menos tal y como está planteada en este país. Los niños con discapacidad no son para el sistema más que un reclamo publicitario para alimentar su buenismo. No hay centro que se resista a decir que es inclusivo, término que podría traducirse como: “Mira qué majos somos, que admitimos aquí a raritos y a tontitos para que los niños aprendan a respetar”. »

¿Es insuficiente mi hijo o son insuficientes los medios con los que la administración dota a los centros? Qué esfuerzo es más insuficiente, ¿el de mi hijo o el de los equipos directivos y cargos gestores de las administraciones educativas a la hora de reclamar los recursos necesarios para ofrecer una atención digna a estos niños? Quién se merece más un suspenso, ¿mi hijo o los gobiernos que desmantelan de forma más o menos velada los exiguos apoyos que hay para los niños con discapacidad? Quién ha suspendido este curso, ¿mi hijo o quienes le han dado ese boletín de notas?

Por supuesto, con esa infamia de notas, mi hijo pasa de curso. Dicen que es bueno para su autoestima, a la cual –al parecer- prestan mucha atención. A la vista está.

Doctora Elena Benítez Cerezo

Médico Psiquiatra – Hospital Universitario Virgen de la Salud (Elda)

TW ![]() @elebecerezo

@elebecerezo

IG ![]() @elebecerezo

@elebecerezo

info@fundacionquerer.org